Manger moins et aux bonnes heures pour être en meilleure santé

La prestigieuse revue de l’Académie Nationale des Sciences américaine (PNAS) vient de publier un article qui surprend agréablement par sa démarche holistique.

La redécouverte du rythme circadien

Bien qu’une multitude de recherches étudient le rapport entre les différents aliments et la santé, nous en connaissons très peu sur l’incidence de la fréquence et du moment des repas, ni sur le bénéfice potentiel de périodes où l’on ne mange pas, ou très peu. La façon la plus courante de se nourrir aujourd’hui, c’est-à-dire trois repas plus des en-cas, ne semble pas le meilleur choix. Des recherches sur l’animal et sur l’homme suggèrent que des périodes de restriction de seulement 16 heures suffiraient à améliorer les indicateurs de santé et à contrecarrer l’apparition de maladies. Ces ruptures alimentaires, même brèves, activent le métabolisme de la graisse et la production de corps cétoniques, et stimulent une adaptation cellulaire au stress qui prévient et répare certaines anomalies moléculaires. D’après ce que le peu d’essais concernant la fréquence et le moment des repas laissent entrevoir, il devient urgent de développer des stratégies pour mettre en pratique ces nouvelles façons de se nourrir, et les inclure à la politique de santé pour qu’elles entrent dans les habitudes de vie de toute la population.

Un tel préambule est bien à sa place ici, dans Rebelle-Santé, mais c’est aussi le premier chapitre d’un article de la première revue scientifique du premier pays du monde occidental : Proceedings of the National Academy of Science, autrement dit PNAS.

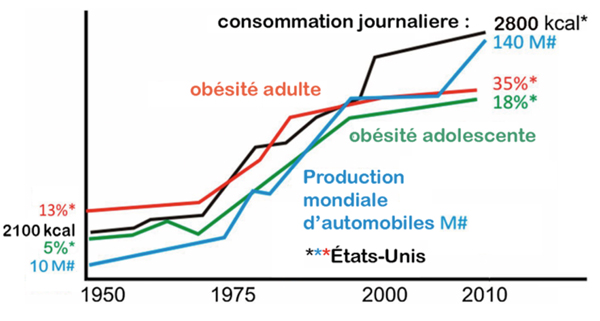

L’exposé commence par un tableau éloquent :

La suralimentation d’un côté, et l’absence d’activité physique de l’autre, sont les principaux problèmes de santé des sociétés modernes. Il est urgent de trouver des issues. En voici deux, au moins pour la suralimentation.

- Les animaux sauvages ne partent à la chasse que quelques fois par semaine et restent sans Maher durant de longues périodes. Les chasseurs-cueilleurs androïdes, même ceux qui existent encore aujourd’hui, vivent selon un rythme semblable, lié à la fréquente impossibilité de manger. L’organisme humain est capable de se soumettre à un tel rythme, en stockant du glucose au niveau du foie, et grâce à ses réserves adipeuses. Avec l’émergence d’une agriculture structurée, la nourriture fut disponible en quantité plus sûre, et, pour des raisons sociales, dans beaucoup de sociétés humaines, on a adopté la règle des trois repas par jour : au lever du jour, au milieu de la journée, et à la tombée de la nuit.

Depuis cinquante ans cependant, une nourriture transformée, riche en calories, plus fréquente, a été adoptée, associée à une progression de la sédentarité, provoquant cette augmentation inquiétante de l’obésité.

- Pendant des millions d’années, la vie quotidienne et l’alternance entre jeûner et dé-jeûner ont été régies par le rythme circadien, c’est-à-dire par l’alternance entre le jour et la nuit. Ceci inclut de longues heures de jeûne nocturne pendant l’hiver. La généralisation de la lumière artificielle, depuis un siècle, a détaché l’homme moderne de ce rythme naturel – qui doit synchroniser une bonne partie des fonctions métaboliques dans un subtil jeu d’interconnections et qui, par conséquent ne se fait plus dans l’ordre voulu. Avec une situation extrême en ce qui concerne le travail en 3×8 dont l’influence néfaste sur la santé est bien connue.

La prolongation de l’activité diurne a aussi entraîné une augmentation du temps où l’on mange – et de la quantité de nourriture consommée.

Des recherches récentes montrent que des repas légers et le jeûne sont bénéfiques, et que la suralimentation est néfaste pour de nombreuses cellules « normales ».

Le contraire est vrai pour les cellules cancéreuses : la suralimentation leur est bénéfique et la réduction alimentaire néfaste.

Tirons des leçons sur les mesures à prendre une fois ce constat effectué.

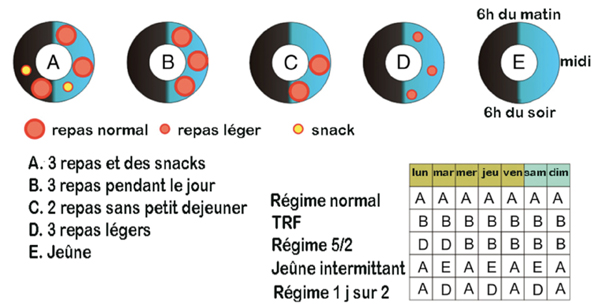

Voici une illustration qui montre cinq façons de se nourrir pendant une période de 24 heures :

– A : Trois repas consistants et des en-cas durant une période allant jusqu’à 16 heures en plein éveil. C’est la façon la plus courante de s’alimenter de nos jours et elle provoque une épidémie d’obésité, de diabète et des maladies chroniques associées.

– B-C-D : Exemples d’alimentation limitée dans le temps où la nourriture est consommée en trois (B), deux (C) repas normaux, ou trois repas légers (D).

– E : est un jeûne complet.

Le tableau, en bas à droite de l’illustration, montre des exemples d’alimentation hebdomadaire.

Côté régime alimentaire, le week-end aussi est un facteur perturbant. Tel le décalage horaire lors d’un voyage en avion, le rythme déjà chaotique de la manière de s’alimenter en semaine est encore bouleversé.

Il est déjà prouvé que le changement d’une alimentation normale vers une forme de restriction calorique améliore l’état de pratiquement toutes les personnes obèses. Ce qui n’est pas complètement prouvé pour les personnes avec un poids normal. On sait aussi que la réduction alimentaire favorise le processus de l’autophagie qui permet à l’organisme d’éliminer des tissus endommagés, et de procéder à des réparations moléculaires.

L’influence concrète de la rupture avec le rythme circadien n’a pas encore été bien étudiée sur les humains, mais l’expérimentation animale semble indiquer que cette perturbation joue un rôle néfaste aussi pour l’Homme, concernant les maladies cardio-vasculaires, le diabète, l’obésité, certaines formes de cancer, et des maladies neuro-dégénératives. Il faut donc envisager de faire concorder le sommeil et la prise des repas avec ce rythme circadien.

Des recherches récentes ont montré qu’il est possible de changer ses habitudes alimentaires si on réussit à maintenir son nouveau régime pendant une période d’au moins un mois. Les auteurs espèrent que la recherche comportementale nous permettra d’aider les personnes qui veulent opter pour des habitudes alimentaires plus saines. Mais c’est aussi les choix en matière de politique de santé qui joueront un rôle décisif pour réussir ce tournant indispensable. Nos gouvernants sont également conscients que tout essai pour faire diminuer la quantité consommée par la population suscitera l’opposition de l’industrie alimentaire.

Les auteurs donnent leur préférence au régime 5/2 (régime « Fast » : on mange sans changer ses habitudes 5 jours par semaine et très peu deux jours) qui, selon eux, aurait le plus de chances d’être accepté par un grand nombre de gens.

L’article du PNAS est écrit par d’éminents scientifiques américains et anglais. Il se base sur les conditions actuelles aux États-Unis. La situation est moins dramatique en France, mais l’article devrait nous inciter à réagir ici tant qu’il est encore temps. Deux livres sur le régime 5/2 (écrits par certains des co-auteurs de l’article) existent en langue française.**

Il va de soi que j’en conseille vivement la lecture : les bases scientifiques et des questions pratiques y sont amplement traitées. Avis aux amateurs.

Notes :

* Meal frequency and timing in health and disease, PNAS du 25 novembre 2014.

** 2 jours de détox 5 jours de plaisir, Pr Tony Howell / Dr Michelle Harvie 2013, Michel Lafon

** Le Régime Fast, Dr Michael Mosley et Mimi Spencer, 2014 Leduc.S éditions.

Suite de l’émission de la BBC Eat, fast and live longer de Michael Mosley, qui a eu un retentissement mondial.