« Voyage au bout de la 11 » donne des cours de français aux exilé·es

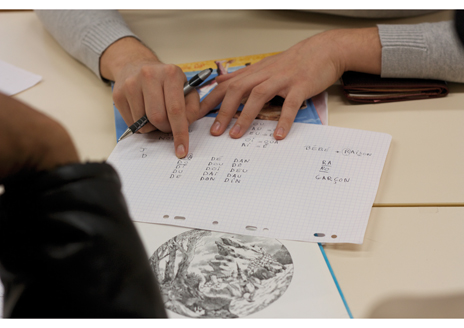

Rencontre avec Maiwelle Mezi, dynamique présidente de cette association qui, chaque dimanche après-midi, offre des cours de français aux exilé·es à l’École Normale Supérieure (après avoir débuté au collège Guillaume Budé… au bout de la ligne 11 du métro parisien).

Qu’est-ce qui t’a donné l’idée de créer cette association ? Et depuis quand existe-t-elle ?

L’été dernier, j’ai lu dans la presse que des centaines de migrants avaient investi un ancien collège désaffecté, à Paris, faute de place dans les centres d’accueil. Je m’y suis rendue pour apporter de la nourriture et des vêtements. En sortant du collège, j’ai vu qu’un réfugié apprenait des mots sur un dictionnaire franco-arabe. Je suis allée l’aider et, progressivement, d’autres réfugiés nous ont rejoints. Je me suis donc retrouvée à devoir improviser un cours de français. Les réfugiés avaient tellement soif d’apprendre que ça m’a donné envie de revenir, plus préparée. Au mois de septembre, je me suis renseignée sur les différentes méthodes d’apprentissage du français, et j’ai créé l’association.

Combien êtes-vous de bénévoles ?

Tout a commencé avec une dizaine de personnes, le « noyau dur » de Voyage au bout de la 11. Aujourd’hui, on est plus de 90, ça ne cesse de s’agrandir, et on a toujours besoin de plus de monde.

Combien d’exilés ont-ils recours à vos services ? Femmes ? Hommes ? Et de quelle nationalité sont-ils ?

La centaine de réfugiés avec laquelle nous travaillons vient principalement du Soudan et d’Afghanistan, mais il y a aussi des Érythréens, des Tchadiens, des Libyens, des Syriens et même des Kazakhs. Ce sont principalement des hommes, mais il y a aussi des femmes, et même quelques enfants pour lesquels nous avons créé des ateliers spéciaux afin qu’ils se sentent plus en confiance.

Connaissez-vous leur parcours pour venir jusqu’à Paris et les raisons de cet exil ?

Leur parcours jusqu’à Paris varie en fonction de leur nationalité, mais on distingue généralement deux schémas : les réfugiés d’Afrique subsaharienne gagnent la Libye puis prennent un bateau jusqu’en Italie. Ils passent ensuite la frontière pour venir en France. Les réfugiés du Moyen-Orient passent quant à eux, par la Turquie, ils prennent ensuite les embarcations de fortune tristement célèbres pour atteindre la Grèce. S’ensuit alors un périple à travers toute l’Europe pour gagner la France.

Pour ce qui est des raisons de l’exil, là encore, cela dépend du pays dont le réfugié est issu, mais, généralement, leur départ s’explique par une persécution politique.

La plupart des réfugiés sont assez discrets sur leur histoire personnelle, ils ne se confient pas facilement et nous tenons à ne pas les brusquer. Quelques-uns ont toutefois accepté de témoigner dans le cadre d’un recueil, Portraits de réfugiés : un journaliste afghan qui travaillait avec l’armée américaine raconte ainsi qu’il a fui son pays après s’être fait tirer dessus par les Talibans ; une jeune Soudanaise explique qu’elle est partie après que son village a été brulé… Les récits varient, mais une chose demeure certaine : partir n’est pas un choix pour eux, il s’agit de survivre.

Veulent-ils rester en France ou souhaitent-ils vivre ailleurs ?

Les réfugiés qui viennent aux cours proposés par l’association veulent tous rester en France, d’où l’importance de leur transmettre notre langue. La France n’est pas un pays de transition, c’est leur destination, et c’est aussi pour ça qu’ils sont aussi motivés.

Comment sont-ils accueillis à leur arrivée ? Sont-ils logés ? Nourris ?

Il n’y a pas de règle générale en ce qui concerne l’accueil. Certains réfugiés ont dès leur arrivée été orientés vers les services administratifs adéquats, qui les ont placés dans des centres d’accueil (ou une autre structure adaptée) sans qu’ils aient à patienter. D’autres en revanche sont là depuis six mois et dorment toujours dans la rue, faute de place dans les centres. Je pense par exemple à un réfugié kazakh qui n’a pas été logé par les autorités : il appelle le Samu tous les soirs pour qu’on lui trouve un logement pour la nuit, mais la plupart du temps, il dort dehors.

Espèrent-ils retourner chez eux ?

Certains ne veulent jamais repartir, d’autres le feront dès que la situation dans leur pays d’origine le leur permettra. Là encore, cela varie en fonction de l’histoire personnelle des réfugiés, de ce qu’ils ont vécu sur place.

Qui peut venir aux cours ? Vous avez été formés pour enseigner le français ?

Il n’y a aucune discrimination en ce qui concerne les cours : tout le monde peut venir. Il y a des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, un large panel de nationalités. Il n’est pas nécessaire de maîtriser un minimum la langue française puisque nous fonctionnons par groupes de travail adaptés selon le niveau des réfugiés. Quiconque veut apprendre le français est le bienvenu.

Nous avons reçu, il y a quelques mois, une formation par une professeure de français langue étrangère (FLE) qui nous a donné des clés pour être efficaces dans notre enseignement. Elle a assisté aux cours, et nous a conseillés de façon individuelle. Nous espérons la revoir bientôt pour approfondir cette formation.

Faites-vous autre chose que donner des cours ? Les aidez-vous dans leurs procédures administratives ?

Le terrain administratif est assez complexe, on ne peut pas s’y aventurer à l’aveugle. Cela requiert un certain niveau de qualification, or, la plupart des bénévoles sont des étudiants d’une vingtaine d’années dont la formation – quelle qu’elle soit – n’est pas achevée.

L’accompagnement dans les démarches administratives ne fait donc pas partie des objectifs de l’association, mais il arrive que des bénévoles juristes donnent un coup de main aux réfugiés, bien souvent démunis face à la montagne de documents qu’ils doivent fournir.

Vous donnez des cours à l’ENS tous les dimanches. Comment avez-vous obtenu le prêt de ces salles ?

Nous avons travaillé avec les réfugiés au collège Guillaume Budé jusqu’à ce qu’il soit évacué par les autorités. Il nous a ensuite fallu trouver une salle. Nous avons été localisés un temps dans une école de codage à Montreuil, avant que l’un des bénévoles, normalien, ne nous permette d’accéder aux locaux de l’ENS.

Êtes-vous en lien avec d’autres associations ?

Nous sommes jumelées avec plusieurs autres associations avec lesquelles nous tentons de faire converger nos actions.

La première est une association qui vient en aide aux sans-abris, l’UCPH (Une Couverture Pour l’Hiver), avec laquelle nous organisons des collectes communes de vêtements et matériel scolaire. La seconde, Humans for Women, promeut les droits des femmes : les bénévoles de cette association assurent les cours de français aux femmes et aux enfants le dimanche. Une dizaine de bénévoles de l’association You are participe également à notre action tous les dimanches. Enfin, nous avons des projets communs avec l’association MigrENS : organisation de sorties culturelles dans des musées, à la découverte du patrimoine parisien, projection de films, création d’ateliers théâtre et poésie avec les réfugiés, etc.

Avez-vous besoin de bénévoles ? Comment vous contacter dans ce cas ? Quelles sont les capacités requises (formations ?) ?

Nous avons évidemment besoin de bénévoles. Chaque semaine, le nombre de réfugiés qui se rendent à nos cours augmente, et nous sommes parfois débordés. L’idéal serait qu’il y ait un bénévole pour un réfugié afin de maximiser la personnalisation du suivi et la disponibilité du professeur.

Il n’y a aucun pré-requis : nous n’exigeons rien, sinon un peu de motivation et de bonne humeur. Nous faisons passer un petit entretien aux personnes qui souhaitent devenir bénévoles afin de leur exposer les modalités de l’association, ce qu’il y a à savoir sur le fonctionnement, les projets en cours. Ensuite, nous leur proposons d’assister à un cours pour se faire une idée (il suffit donc de venir à l’ENS, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris, le dimanche à 14 h 30). À l’issue de ce cours, nous lui faisons lire le compte rendu de la prof de FLE sur la façon dont il est préférable d’enseigner le français aux réfugiés. Si la personne souhaite s’engager, elle paie alors la cotisation à l’association (20 euros) et elle vient lorsque ses disponibilités le lui permettent.

Comment participer à votre action ? Financièrement ? Autrement ?

Pour nous aider, vous pouvez devenir bénévole ou faire un don sur internet : www.leetchi.com/c/solidarite-refugies-paris

Les dons d’argent nous permettent d’acheter des manuels et des fournitures scolaires, (stylos, cahiers) indispensables au bon déroulement des cours. L’argent est également utilisé pour l’achat de tickets de métro, car les réfugiés sont éparpillés partout en région parisienne, et le transport jusqu’au cinquième arrondissement leur coûte cher.