Les habitants du sol : un capital à préserver !

La faune du sol* est mal connue, son rôle dans la fertilité des terres est essentiel ; aujourd’hui, sa préservation est un enjeu majeur pour nos sociétés. Mieux la connaître peut permettre aux jardiniers de contribuer à sa sauvegarde !

Les jardiniers bio savent que le sol n’est pas un simple support fournissant des éléments minéraux aux plantes ; on estime que le sol abrite environ 80 % de la biomasse** de la planète, du ver de terre en passant par les œufs, les larves, les mille-pattes, les fourmis, les bactéries et champignons divers, sans oublier les racines… Voici quelques chiffres habituellement admis pour fixer les idées : 1 milliard de bactéries par gramme de sol, 10 000 km de filaments fongiques par m3 de sol et de 150 à 500 g, voire 800 g d’animaux présents par m² de sol, donc surtout des espèces de très petite taille. Bien sûr, ces chiffres varient suivant le type de sol, le climat global et les saisons, les cultures réalisées et également suivant la façon dont le sol a été et est utilisé aujourd’hui. C’est sur ce dernier point que le jardinier va être interpellé : connaître la faune du sol est la première étape pour ajuster ses pratiques culturales et préserver ce capital de fertilité.

* faune du sol aussi appelée pédofaune

** biomasse = ici, ce mot désigne la masse d’organismes vivants présents dans les sols de la planète

Définition de la faune du sol ou pédofaune

Il s’agit des organismes animaux présents de façon permanente ou temporaire dans le sol, ou en surface, ou bien encore dans les déchets végétaux, dans le bois mort, sous les pierres.

Classification fonctionnelle

Pour avoir une approche très pragmatique, on peut classer la faune du sol en deux catégories : les ravageurs, responsables des dégâts sur les cultures (larves de noctuelles, taupins, le genre zabrus chez les carabes…), et les auxiliaires.

Description des rôles essentiels de la pédofaune auxiliaire

Elle favorise l’activité du jardinier.

Répartition des rôles

- Les prédateurs (ou parasites) régulent les populations de ravageurs. Exemple de prédateurs : certains nématodes, acariens, chilopodes, coléoptères ou certaines larves prédatrices. Parmi elles, celles de syrphidés qui mangent les pucerons des racines ; celles d’asilidés qui consomment œufs, larves et pupes d’insectes divers ; celles de carabes qui chassent dans la litière et se nymphosent dans le sol ; celles de cicindèles qui restent à l’affût dans un terrier et celles des cantharidés, des fourmilions et des staphylins qui dévorent larves et divers petits invertébrés.

- Les détritivores (comme les larves de diptères) dégradent la matière organique et recyclent les nutriments.

- Les ingénieurs, comme les scarabées, les fourmis et les vers de terre qui améliorent les caractéristiques physico-chimiques et biologiques du sol. Ils contribuent à une structure poreuse permettant la circulation de l’air, de l’eau, l’implantation des racines, l’habitat et la circulation des diverses espèces animales qui, pour l’essentiel, transforment la matière organique en humus et nutriments pour les plantes.

Comment procèdent-ils ?

On distingue :

- Le macro-brassage qui permet de remonter à la surface des masses de terre situées en profondeur, riches en matière minérale (ou nutriments), et d’enfouir la terre des horizons superficiels avec la matière organique des litières naturelles, des paillis, fumiers et autres apports réalisés par le jardinier ;

- Le micro-brassage qui est peu visible. Il contribue à l’incorporation de la matière organique aux horizons superficiels du sol par le biais des déjections de la faune et à la formation des galeries responsables de l’aération et du drainage du sol. Celles-ci offrent des voies de pénétration préférentielles pour les racines, les éléments minéraux lessivés, les déjections et les invertébrés qui viennent s’abriter ou se reproduire ;

- La fragmentation de la matière organique qui, ainsi réduite, évoluera mieux et plus vite (grâce au travail des collemboles, acariens, mille-pattes).

- La formation des agrégats par les animaux (vers de terre et gros invertébrés) qui ingèrent des substances organiques et de la terre.

Dans leur tube digestif il y a mélange et « collage » par les sécrétions. Ces agrégats ensuite consolidés par le chevelu racinaire, par des fibres végétales et fongiques, sont les piliers de la fertilité, garants du maintien de la structure du sol et garde-manger des plantes.

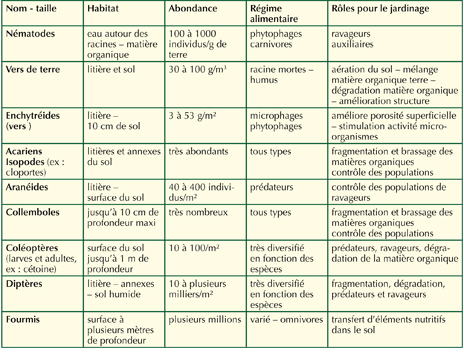

Description des principales espèces et de leurs actions sur le sol

Le tableau propose une description morphologique très sommaire des animaux. Ce sont les conditions de vie et l’action sur le sol qui ont été privilégiées pour que le jardinier puisse poser un diagnostic et ajuster ses pratiques culturales si nécessaire.

Zoom sur les vers de terre

Ils sont la cheville ouvrière de la fertilité des sols et actuellement leurs populations sont menacées par au moins deux types de dangers :

- L’intoxication au cuivre dans certains lieu.

- La présence de quelques espèces de plathelminthes prédatrices invasives.

En France, on compte environ 140 espèces de lombrics qui constituent de 50 à 75 % de la biomasse de nos sols.

- Les vers épigés vivent en surface, ils se nourrissent de la litière, du fumier, de résidus organiques divers, de bois mort.

- Juste en dessous, on trouve les anéciques, vers de plus grande taille, repérables par leur déplacement vertical ; très actifs, ils creusent des galeries qui ont un rôle essentiel pour la porosité du sol.

- Les endogés vivent et se meuvent en profondeur horizontalement.

C’est en s’alimentant que le ver de terre assure sa fonction d’amélioration de la structure ; il fabrique un mélange unique de terre et de matière organique, collé entre autres grâce à ses sécrétions digestives, et qui est excrété sous forme de tortillons facilement identifiables.

Les déjections de vers de terre, très riches, améliorent la stabilité structurale du sol qui devient moins sensible à la battance* et augmente sa capacité à retenir l’eau et les minéraux.

*Battance = caractère d’un sol tendant à se désagréger et à former une croûte en surface sous l’action de la pluie

Quelques chiffres pour mieux connaître les vers de terre :

- Durée de vie : 5 à 8 ans

- Reproduction : 1 fois par an, 8 cocons par ver

- Déjections produites : 4 à 10 kg/m² /an

- Sols non labourés : 900 m de galerie par m3 de terre

- Quantité de matière organique incorporée : 600 g/m²/an

Conseils pour maintenir et développer la pédofaune

Il est très important de connaître les facteurs qui influent sur la faune et sur les effectifs des populations.

- Les caractéristiques du sol : pH, teneur et qualité de la matière organique, formation du complexe argilo-humique

- L’humidité

- L’aération

- La température

- La présence et les interactions entre les êtres vivants. Le jardinier se doit de maintenir l’équilibre des populations ; c’est la condition nécessaire au jardinage biologique. La présence de parasites est nécessaire au maintien des auxiliaires, elle ne devient véritablement dommageable que lorsque l’équilibre est rompu et que les productions du jardin sont en danger.

Préserver la faune du sol

C’est avant tout limiter les perturbations du sol, tant sur le plan physique que chimique et biologique, et respecter l’équilibre de ce milieu fragile.

- Le travail du sol mérite d’être limité au strict minimum ; il blesse, tue ou expose une partie de la faune à des conditions extérieures nocives (lumières, froid…) et il modifie les conditions de vie, notamment par le retournement et le mélange des différentes couches de terre. Privilégiez le semis sans travail du sol ou avec un travail très superficiel, et les outils à dents. En cas de motorisation, limitez la vitesse d’avancement et de rotation ou de vibration des outils. Dans tous les cas, ne travaillez pas avec un excès d’humidité pour ne pas lisser ou compacter certaines zones ; l’objectif est d’aérer, de favoriser la circulation des animaux du sol et de leur rendre accessible la nourriture.

- Évitez le travail du sol pendant les périodes d’activité des vers de terre (mars-avril et septembre-octobre) ; intervenez lorsque la faune s’enfonce en profondeur pour se mettre à l’abri du froid ou de la sécheresse.

- La fragmentation d’une couche dense et serrée de matière organique en surface est une bonne stratégie ; la scarification de la pelouse en est un bon exemple. Les engrais verts ont une meilleure efficacité si, après broyage, ils forment une couche perméable et aérée à la surface du sol.

- La couverture permanente des sols favorise la vie de la faune : alimentation en toutes saisons, humidité, variations de températures réduites, refuges pour se protéger des prédateurs et de la chaleur, du froid, de la lumière selon les espèces. Vous couvrirez le sol avec des résidus de cultures, des engrais verts, des apports de matière organique, en prévoyant une succession des cultures adaptée.

- Associations et rotations des cultures : prévoyez des systèmes racinaires très diversifiés qui offrent un habitat et une alimentation de qualité pour la faune.

- Apports favorisant les lombrics : plutôt du fumier composté ou du compost jeune ; incorporez la matière organique par un griffage de surface.

- Suppression des pesticides, limitation des engrais minéraux qui acidifient le sol, respect des doses et des périodes d’épandage ; favorisez les fertilisations équilibrées et maintenez le pH autour de 6 – 6,5.

- Utilisation raisonnée des traitements bio. L’exemple du cuivre doit servir de leçon. Ce n’est pas parce qu’une substance est agréée en culture biologique qu’elle ne peut pas être dangereuse pour le milieu. Doses, conditions de préparation et d’utilisation sont à respecter. La diversification des traitements est à pratiquer.