Nicolas Gilsoul, une BD pour célébrer la vie au Père-Lachaise

Pour son nouvel ouvrage, Nicolas Gilsoul s’est emparé de son crayon et a passé des nuits tapi dans l’ombre du cimetière du Père-Lachaise à guetter l’apparition de la faune exceptionnelle de ce lieu, particulièrement des renards qui y vivent sans qu’on ne le soupçonne. En résulte un conte initiatique plein de magie et empreint de tendresse pour le monde qui nous entoure, celui qui nous a précédés et celui qui nous succédera.

Rebelle-Santé : Comment avez-vous eu l’idée de ce livre ?

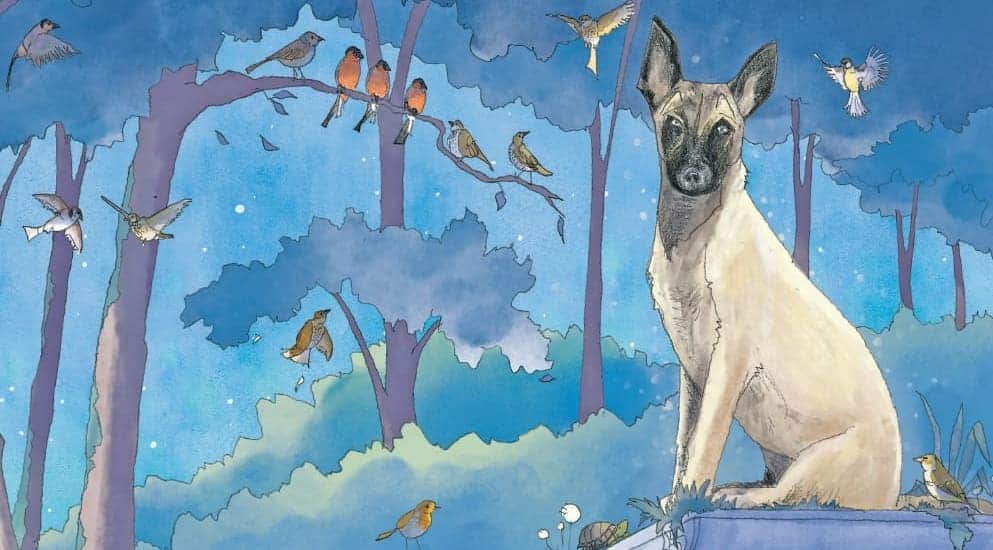

Nicolas Gilsoul : Depuis longtemps, j’avais envie de m’adresser aux enfants pour leur parler de cette nature que l’on côtoie en ville, avec laquelle on cohabite sans le savoir. Le plus évident a été de le faire par un conte et par l’image, une sorte de bande dessinée qui me rappelle celles de mon enfance. C’est comme ça qu’est né cet ouvrage que l’on peut découvrir à partir de 5 ans… et jusqu’à 77 ans et bien plus ! J’ai dessiné toutes les planches au crayon, puis Virginie Blancher a donné de la vie à mes dessins en les colorant à l’aquarelle, retranscrivant à la perfection la lumière bleue que j’avais vécue dans le cimetière la nuit.

Comment résumeriez-vous cette histoire ?

Cet ouvrage raconte l’aventure d’un petit garçon, Benjamin, qui décide de passer une nuit au cimetière du Père-Lachaise à Paris et qui va y rencontrer ses habitants, c’est-à-dire toute la faune qui y vit secrètement. C’est un conte initiatique et animiste qui a plusieurs niveaux de lecture ; on peut l’interpréter comme on le souhaite.

Qui est le personnage principal ?

C’est un doux mélange de mes deux fils. Il est lié au renard, comme mon premier fils, Clément, qui adorait les renards quand il était petit. Il s’appelle Benjamin, comme mon second fils qui a toujours eu une fascination pour tous les animaux, et je dis bien tous, que ce soient les crevettes, les poulpes, les chauves-souris, les papillons ou même les pangolins !

Pourquoi l’histoire se déroule-t-elle au Père-Lachaise ?

C’est un endroit qui m’a toujours impressionné, où je me rends souvent car je n’habite pas très loin. À mon sens, c’est un lieu magique : juché sur une colline, avec des vues imprenables sur Paris, c’est un écrin de verdure au cœur de la ville dans lequel on n’entend même pas les vrombissements des voitures… Comme si on était sur une colline sacrée.

Avez-vous vraiment passé la nuit au Père- Lachaise, comme Benjamin ?

Oui, c’était un rêve d’enfant que j’ai réalisé ! Pour dessiner toutes les planches, j’ai pu passer plusieurs nuits sur place, tapi dans l’ombre, à attendre les renards. J’ai eu cette chance grâce à l’amitié de son conservateur, Benoît Gallot, que l’on croise dans le conte aussi. On s’est vus pour la première fois au salon du livre de la nature, on est devenus amis et il a rendu possibles mes rêves d’un Père-Lachaise après le crépuscule. J’ai beaucoup de chance. J’ai voulu la partager avec les lecteurs.

Comment procédiez-vous pour réussir à voir les renards ?

Nous devions simplement attendre, dans l’obscurité. Tout comme le personnage principal, je n’étais pas très rassuré au début. Il faisait tout noir, on n’entendait que des frémissements dans les branches faits par les oiseaux ou les craquements des taillis. Dans ce genre de situation, notre imaginaire cavale ! Mais rapidement, j’ai trouvé cela magique, apaisant. Parfois, il fallait patienter des heures sous la pluie sans qu’il ne se passe rien et tout à coup des dizaines de renards bondissaient entre les tombes, c’était extraordinaire ! Il y a plusieurs familles déjà et plein d’autres animaux fantastiques.

Les cimetières ont tendance à nous effrayer. N’est-ce pas un choix osé pour les enfants ?

J’ai eu justement envie de montrer une autre image du cimetière, de transformer le regard qu’on porte sur lui. Certes, il y a un million de morts au cimetière du Père-Lachaise – autant de personnages illustres que d’illustres inconnus, qui ont sûrement dû avoir une vie plus touchante les uns que les autres. Cependant, ce n’est pas parce que c’est un lieu de mémoire qu’il doit être triste. Et justement, ces dernières années, il y a énormément de vie qui est venue s’y installer ! En y passant des heures, j’ai d’ailleurs constaté que les personnes qui venaient se recueillir sur les tombes étaient consolées, d’une certaine manière, par cette vie qui venait s’immiscer dans leur deuil. Un oiseau qui se pose sur une tombe, un papillon qui passe, un chat qui se love au soleil… Toute cette présence vivante est devenue comme une sentinelle, un gardien, un passeur qui aide à traverser le chagrin.

Comment avez-vous choisi tous les animaux de l’histoire ?

Ils sont venus de mes rencontres faites sur place pour la plupart. Sauf les blaireaux qui, je l’avoue, n’existent pas encore au Père-Lachaise, et Cannelle, le malinois célèbre, qui a déménagé entre-temps. Il faut dire aussi que j’ai eu de la chance : j’ai dessiné la chouette hulotte et l’écureuil roux alors qu’ils n’y étaient pas encore. Mais depuis juin dernier, ils sont là, ce qui met Benoît en grande joie aussi !

Parmi ces animaux, il y a le « chatombe » et le « surmulot ». Comment avez-vous opté pour ces appellations ?

Ce sont les associations qui s’occupent des chats du Père-Lachaise (qui les nourrissent et les stérilisent) qui appellent les chats comme cela. J’ai trouvé ça extrêmement mignon, à la fois tendre et surréaliste, je n’ai donc pas hésité longtemps avant de reprendre l’expression. Pour le surmulot, c’est un petit clin d’œil à ce qu’on entend en ce moment sur le rat de Paris qu’on renommerait le « surmulot » pour qu’il soit moins effrayant. Il faut savoir que cette polémique n’a pas beaucoup de sens, car le vrai nom vernaculaire du rat des villes est bien le « surmulot » ! Dans le conte, ils apparaissent en riant, ce qui peut les rendre moins effrayants à nos yeux mais qui reflète une réalité scientifique : les rats rient quand ils jouent ensemble. Nous n’avons pas le monopole des fous rires !

Il y a la fouine aussi, qui a un rôle important. Souhaitiez-vous réhabiliter ces animaux mal aimés ? Tout à fait ! On a tendance à projeter sur les animaux des intentions humaines. Or, ils ne sont ni méchants, ni gentils. Ce sont juste des animaux sauvages, urbains aujourd’hui, mais ils restent sauvages. Apprenons à les connaître et respectons la distance qu’ils méritent.

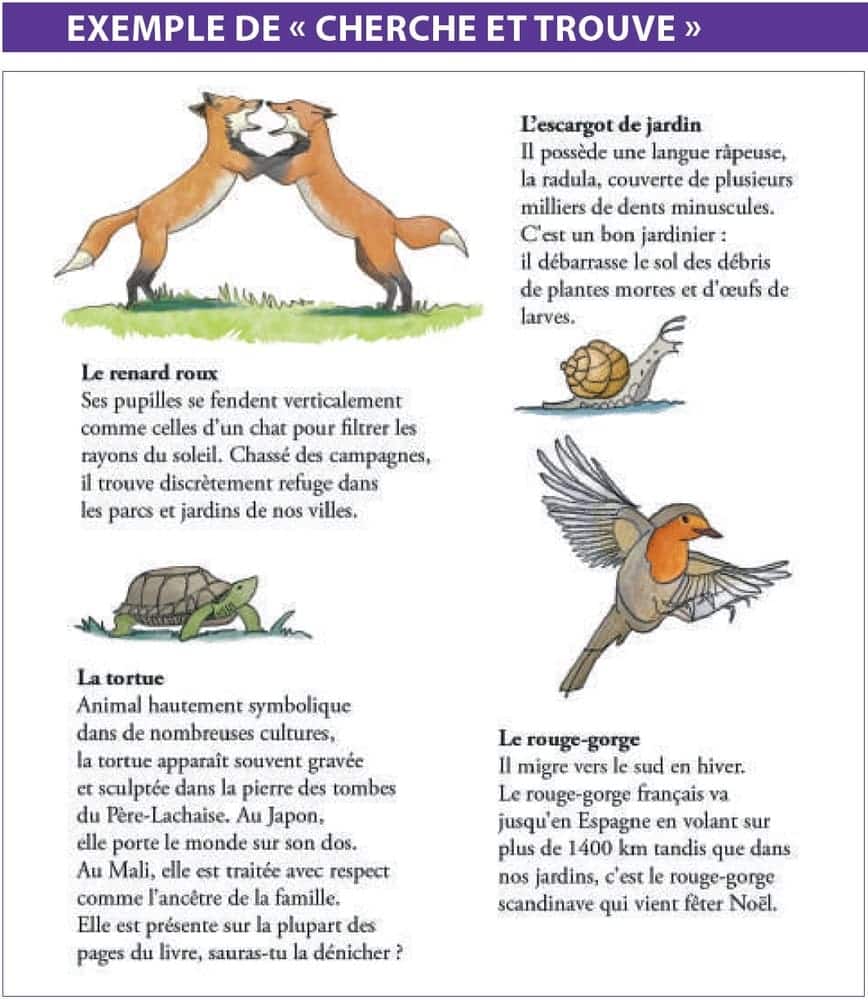

À la fin de la bande dessinée, vous avez ajouté un « cherche et trouve » sur les animaux. Pourquoi ?

C’est un petit jeu, une manière d’apprendre sans en avoir l’air ! Je voulais que les enfants puissent mieux connaître ces animaux que l’on retrouve au Père- Lachaise, mais aussi plus largement dans nos parcs publics. J’y ai ajouté des informations surprenantes qui permettent de s’en souvenir. Par exemple, le fait que les rouges-gorges soient là toute l’année, mais que ce ne soit pas les mêmes : les rouges-gorges scandinaves sont présents en hiver, tandis que les nôtres sont descendus en Afrique et reviennent à la belle saison. Ce genre de « gai savoir » permet à ces animaux de prendre une tout autre dimension.

Après un tunnel de feuillage, Benjamin entre dans un monde onirique. Quelle interprétation donneriez-vous à votre conte initiatique ?

Chacun peut l’interpréter à sa manière. Par exemple, je pourrais dire que c’est un livre d’aventures. Je pourrais aussi dire que j’évoque la transformation des cimetières aujourd’hui, c’est-à-dire le retour de la nature sauvage depuis qu’on n’utilise plus de produits biocides. Mais c’est à mes yeux d’abord une histoire animiste, où les frontières entre l’humain et l’animal se brouillent, à la manière d’un long-métrage d’animation japonais du Studio Ghibli. Et puis, bien sûr, le conte permet d’aborder avec les enfants la question de la mort et de la vie, de l’après, de la transformation et du cycle du vivant.

Cette histoire nous invite-t-elle à apprivoiser la mort ?

En tout cas, j’espère qu’elle aide à en parler. C’est un livre joyeux, pas du tout triste, où on célèbre la vie sans nier la présence de la mort. Quand j’étais enfant, on m’a parlé de l’hypothèse de la réincarnation et j’ai adoré ça. Par exemple, à Hawaï, une légende dit que quand les personnes meurent, elles se réincarnent en requin. Pourquoi pas ? Finalement, tous les animaux du livre pourraient très bien avoir été Balzac, Chateaubriand, une princesse ou une grand-mère aimante dans une autre vie.

Les animaux sont-ils donc porteurs de messages ?

D’une certaine manière, oui. Cannelle, le malinois, brille comme un esprit magique dans la nuit. La tortue, qui est présente sur presque toutes les planches, est connue comme étant un symbole de la réincarnation pour beaucoup de peuples à travers le monde. Au détour de la vivacité d’un renard ou du passage furtif d’une fouine, le cimetière revit. Il y a aussi des personnages énigmatiques, comme la belle femme rousse du début ou le conservateur Benoît que l’on observe sans se faire repérer… Tout est à découvrir au fil des lectures et des relectures et à interpréter de la manière dont on le souhaite.

POUR DÉCOUVRIR L’OUVRAGE

Le Renard du Père-Lachaise

Nicolas Gilsoul, mise en couleur par Virginie Blancher, éditions Robert Laffont jeunesse, 56 p., 15 €.

En librairie le 3 octobre.

Pour suivre les actualités liées à cette BD

Ateliers de dessin pour les enfants notamment, rdv sur Instagram : @nicolasgilsoul_