Mieux connaître la leucoaraïose pour mieux la combattre

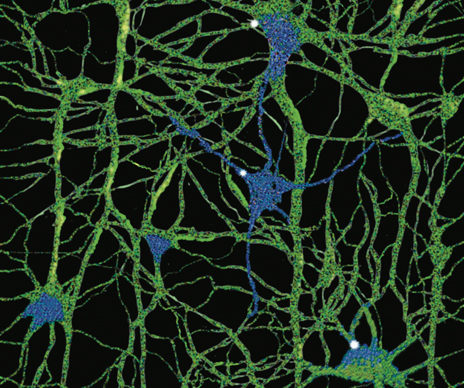

Derrière ce nom barbare se cache une forme de détérioration cérébrale liée à une insuffisance vasculaire. Plus exactement, la leucoaraïose se manifeste par une atteinte de la substance blanche.

Curieusement, le concept de leucoaraïose* est assez récent puisqu’il ne date que de 1987, progrès de l’imagerie cérébrale obligent. Pourtant, il y a fort à parier que cette maladie, qui concerne surtout les personnes âgées de plus de 65 ans, soit beaucoup plus ancienne. Cette atteinte cérébrale provoque les symptômes d’une démence dite «souscorticale». Elle se traduit par des céphalées, des troubles cognitifs caractérisés par des difficultés à suivre un raisonnement, des difficultés d’attention et une perte de mémoire, ainsi que des troubles de l’humeur, des troubles urinaires ou de la marche qui s’effectue à petits pas, pieds collés au sol, faisant craindre des chutes et donc des fractures.

Une proximité avec la maladie d’Alzheimer

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une maladie d’Alzheimer, forme de démence la plus connue et la plus fréquente, la leucoaraïose lui est apparentée et en emprunte de nombreux symptômes, d’où des difficultés de diagnostic parfois. C’est d’ailleurs la deuxième cause de démence après la maladie d’Alzheimer qui, rappelons-le, se caractérise par une dégénérescence des cellules nerveuses bien différente de l’atteinte constatée dans la leucoaraïose. Pour autant, certains patients atteints de la maladie d’Alzheimer présentent aussi des symptômes imputables à l’existence d’une leucoaraïose.

En d’autres termes, les deux maladies peuvent s’associer. On estime également que la présence de lésions vasculaires prédisposerait au développement d’une maladie d’Alzheimer.

Pour lire la suite

Avec Rebelle-Santé, découvrez les bienfaits de la santé naturelle et des médecines douces ! Notre magazine est totalement indépendant, chaque article est soigneusement rédigé (par des humains) dans votre intérêt exclusif. Aucune publicité déguisée. En vous abonnant, vous aurez accès à plus de 10 000 articles et 45 nouveaux articles chaque mois.

Déjà abonné·e, connectez-vous !