Des champignons qui « font rire » et qui soignent

Les effets thérapeutiques prometteurs des psychédéliques

Les « champignons qui font rire », c’est-à-dire le plus souvent les psilocybes, sont connus pour les trips de psychonautes en recherche de sensations hallucinatoires. Ils commencent aussi à l’être pour leurs propriétés thérapeutiques déjà explorées, puis oubliées, qui tendent à être à nouveau étudiées et développées.

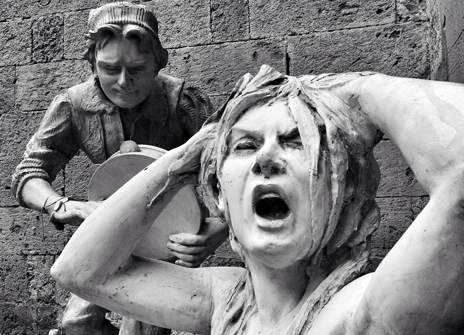

En matière de recherche sur les effets thérapeutiques des champignons psychédéliques, la France a été pionnière grâce au mycologue Roger Heim, directeur du muséum national d’Histoire naturelle dans les années 1950, l’un des « découvreurs » – en Occident – des psilocybes et de leurs propriétés. Il prospectait avec Robert Wasson, un banquier américain passionné de mycologie, et ils découvrirent ensemble les rituels mazatèques de divination usant de psilocybes au Mexique. Ils assistèrent en particulier aux cérémonies de la guérisseuse María Sabina pratiquant le rituel dit Velada, qui dure toute une nuit et accompagne la prise de champignons de chants, de danses et de poèmes.

Dans les années 1960 et 1970, l’utilisation de champignons magiques, de LSD et d’autres substances, dans un but spirituel ou récréatif, était très prisée par le mouvement de la contre-culture, raison pour laquelle les autorités l’ont assimilée à un usage de drogues et l’ont interdite. Cependant, des expérimentations sur leurs propriétés thérapeutiques ont été réalisées, y compris à l’hôpital Sainte-Anne où la mescaline (issue du peyotl, un petit cactus non épineux) a été administrée dans des thérapies dites « de choc » à des patients pas toujours préparés aux effets intenses de celles-ci. Les médecins partaient de l’idée que générer des symptômes mimant la schizophrénie, en provoquant des délires, pourrait libérer des patients de leurs troubles psychiques, après interruption de leur « voyage » par de fortes doses de neuroleptiques. L’écrivain Henri Michaux et le philosophe Jean-Paul Sartre se sont, à l’époque, prêtés à diverses expériences réalisées sur des volontaires sains, cependant que Roger Heim testait aussi ses psilocybes sur le personnel volontaire du muséum. De nombreux essais cliniques ont aussi été réalisés dans d’autres pays avec le LSD selon un protocole « psychédélique » (une forte dose en une séance créant une expérience transformatrice en mesure de renforcer le processus psychothérapeutique) ou « psycholytique » (une dose croissante sur de nombreuses séances dans la même finalité). On a ainsi pu constater, dès les années 1950, que ces produits, correctement utilisés, permettaient de mieux gérer les conséquences de traumatismes psychiques et pouvaient être utiles dans le traitement de la dépression, de l’anxiété, de diverses névroses et psychoses, mais aussi dans le traitement de l’addiction et de la douleur chronique. Le contexte d’utilisation faisait déjà l’objet de toutes les attentions, prémonitoire du set and setting actuel (état d’esprit et environnement physique et social dans lequel l’utilisateur vit l’expérience, ndlr).

Pour lire la suite

Fondé en 1998 par Sophie Lacoste, journaliste passionnée par les plantes et leurs bienfaits, Rebelle-Santé est un magazine totalement indépendant. Chaque article est soigneusement rédigé par humain spécialisé dans le sujet. Rebelle-Santé ne pratique pas la publicité déguisée.

En vous abonnant, vous recevrez chez vous 10 numéros par an et 1 à 4 hors-séries. Vous aurez également accès à plus de 11 000 articles et à 45 nouveaux articles chaque mois.

Comme tout média indépendant, Rebelle-Santé a besoin de vos abonnements pour continuer à exister.

Déjà abonné·e ?